Todo se ve tal como es

Para poder escribir ahora sobre algo que comenzó hace varios años atrás y poder recordar con más exactitud los hechos de ese momento donde se supone todo partió, me puse a mirar las fotos del viaje a Santa Marta y al río Guachaca, durante febrero del 2015. Partí mirándolas con Manuel, que me acompañó, y después seguí sola, en el taller, tratando de buscar alguna imagen para la invitación; entonces me di cuenta que me acordaba de todo, y cuando digo todo, estoy pensando en las rutinas y en los paisajes, y en algo más, aún más potente, en las sensaciones, en el estado de ánimo. Recordar, en cierta forma, se parecía a revivir la experiencia, como si esta hubiese quedado inscrita en el cuerpo, y no solo en la memoria.

Ese viaje se había originado dos años atrás, cuando estando en Bogotá por primera vez, para la feria de arte (ARTBO), fui a conocer el Museo del Oro. Del museo, tengo algunos apuntes sueltos que no dicen mucho pero siempre me acuerdo que me impresionaron dos cosas: unas puertas abovedadas que deben haber tenido 30 cms, sino 40 de espesor, y la imagen de dos lagunas que estaban sobre unas lomas y que explicaban el rito de “correr la tierra” que era una ceremonia en donde los jóvenes se reunían al amanecer para correr durante todo el día a través de las lagunas sagradas donde iban depositando ofrendas de oro y cerámica para restaurar el equilibrio cósmico, el de la naturaleza y los ciclos vitales.

Ahí aparecieron también por primera vez los Zenúes[1] en mi vida. Se decía de ellos que habían sido los primeros alfareros de Latinoamérica. Supongo que eso les vino de su notable capacidad para controlar los cursos de las aguas, en un territorio de mucha lluvia, donde se desbordan los ríos como si nada, y la tierra húmeda se convierte en un barro pegajoso, como empantanado, que deben haber manipulado hasta convertirlo en útil. La visita a la tierra de los Zenúes era la visita al origen de la cerámica americana, un viaje al día uno de lo que yo vengo haciendo desde hace décadas.

Cuando vi esas imágenes y leí esas historias, me tentó la idea de visitar ese paisaje, de conocer a los herederos de ese pueblo, de hurgar en busca de vestigios. Nada de eso habría sido posible sin la ayuda y la generosidad de varias personas, pero me reservo hablar de eso para la hora de los agradecimientos. El tema es que quedé prendada con los Zenúes, un asunto que iba y volvía, al ritmo de la vida, que siempre nos ofrece distracciones y nos arrastra en sus derivas. Para no alargar una historia que podría extenderse más de la cuenta, finalmente pasamos con Manuel siete días en una playa cerca de Santa Marta, en Parramar, en el programa de residencias artísticas “Territorio” que dirigen María Eugenia y Luis Ángel, quienes nos brindaron todo lo necesario para hacer de la estadía la mejor experiencia posible. Sobre todo, me acuerdo de sus advertencias sobre Tucán, que se trataba de un animal bravo, y yo pensando que me hablaban de un perro de nombre tucán, y no de un pájaro agresivo, algo impensable para una chilena.

Los siete días en la playa serían por lejos una de las mejores experiencias de mi vida. No es fácil explicar por qué. A lo mejor habría que empezar por mencionar lo que terminé llamando la sensación de “naditud”, algo así como flotar en la corriente del tiempo, sin hacer ningún esfuerzo, a gusto con la experiencia de dejarse ir.

La vida estaba en la casa, en la playa, en la desembocadura del río, en el sonido del mar y en la leve agitación de las palmeras. Y en la cadencia sin temperatura de cada día: nunca hizo ni más ni menos calor, ni más ni menos sol, nunca hablamos un día más que otro y nunca nos aburrimos. Todo transcurría como el curso de un río. Ha sido la mejor sensación de despojo, de perdida de la ansiedad y del deseo por algo que no estuviera ahí. No faltaba nada. No sobraba nada.

A los siete días subimos a la sierra siguiendo el curso del río que desembocaba en la playa. Allá nos esperaba Ruth y sus dos niñas, mujeres preciosas todas. Esa fue una experiencia distinta. Había una energía distinta en ese lugar, capaz era la corriente del agua, los monos aulladores, la triste historia de amor de Ruth, los guacamayos intrusos, qué se yo. Total que ahí estuvimos menos días. Caminábamos río arriba con el agua hasta los rodillas, hasta la cintura, hasta el cuello. A veces no quedaba otra que remontar nadando. También husmeamos un poco qué había más allá de las orillas. Había algo ominoso en ese lugar. Tuve siempre una sensación de miedo que jamás sentí en la playa. Una noche sin luna, sentimos voces bajando el río. Hablo de mi imaginación, porque Manuel parecía tomarse la cosa con más calma. Más en broma que en serio, decidió buscar un arma en la despensa de la cabaña. Creyendo que por ahí encontraríamos un machete. Pero nada de nada: lo más ofensivo que encontró fue una cuchara de palo, de esas grandes que se usan para servir ensaladas. Resignado, mientras las voces se acercaban, dice que pensó: mejor morir en mi ley, leyendo. No digamos que yo, asustada en serio, celebré la iniciativa. Igual Manuel se tiró en la cama, bajo el mosquitero, y retomo el libro de Turguéniev que había empezado esa mañana. ¿El título? Él se reía diciendo que se trataba del título más adecuado para el momento: Diario de un hombre superfluo.

*

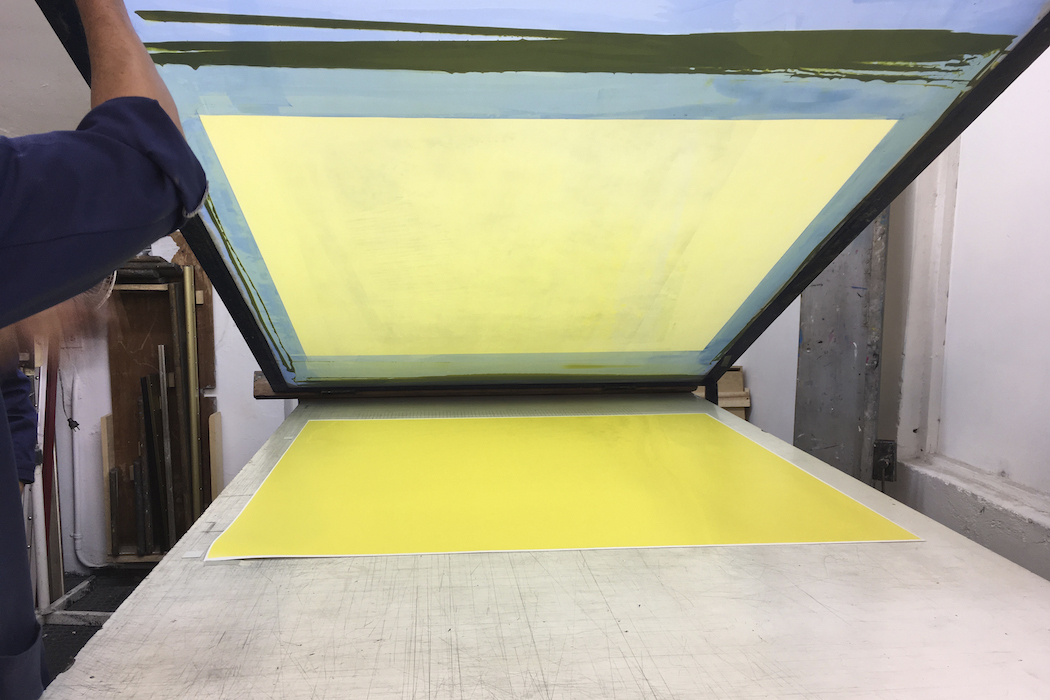

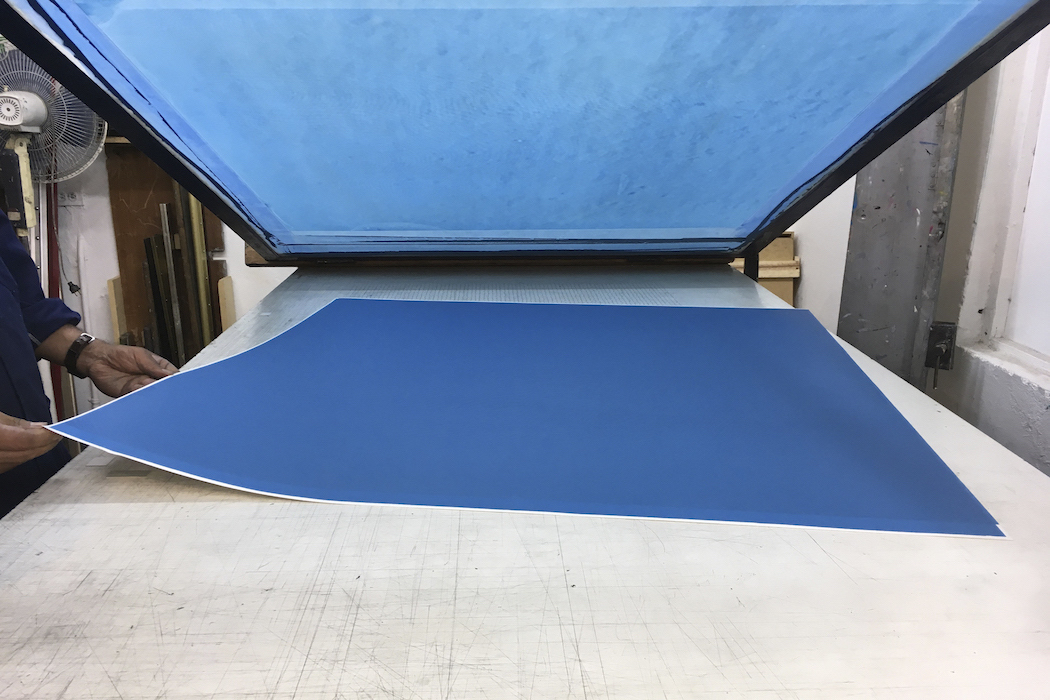

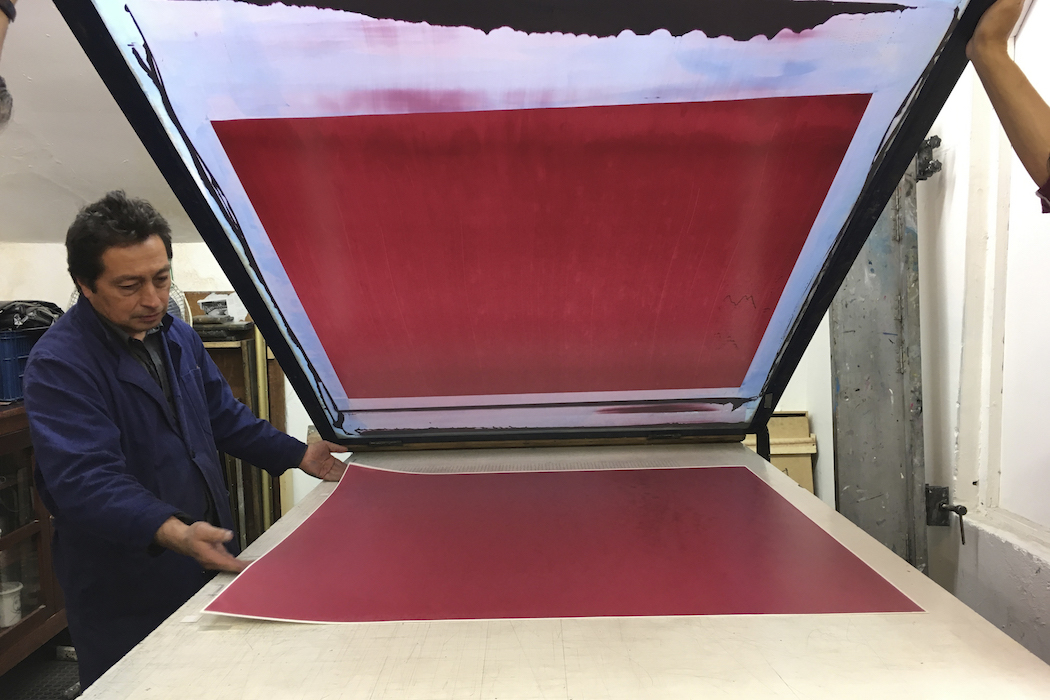

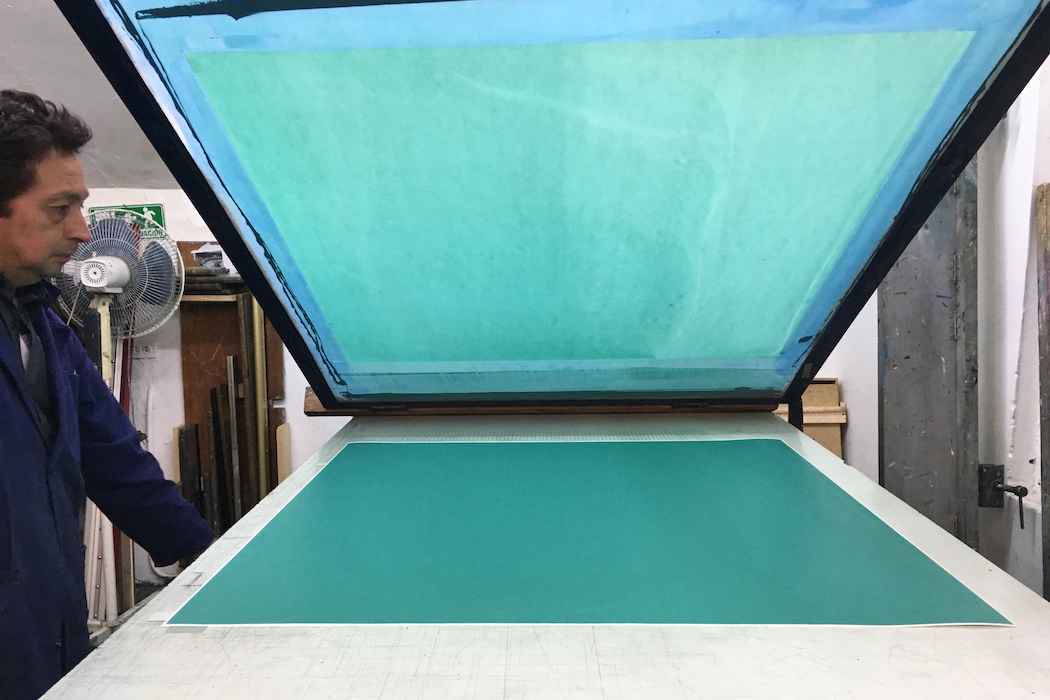

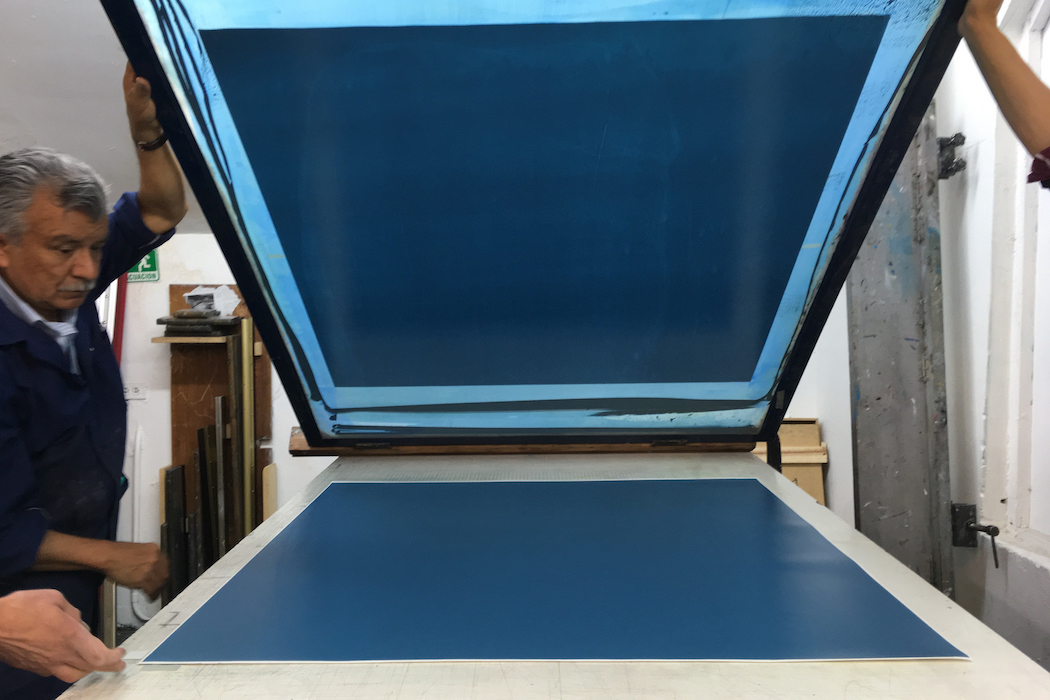

En abril del 2017 volví a Bogotá a trabajar en el asunto. Me fui con una rústica tabla de color que me había hecho Pablo Rodríguez, artista que trabaja conmigo en Nube Lab, y aterricé directo en el taller de serigrafía. Ahí me estaba esperando el equipo completo, con los papeles maravillosos Hahnemühle que les había pedido. Este papel, había descubierto, tiene ciertas propiedades que no sé si se deben al algodón o a la trama: es rígido y flexible y tremendamente suave, además de absorber la tinta de una forma muy particular.

Durante tres días fui diariamente al taller, en una bicicleta que me habían prestado en el hotel, y cada día fuimos cubriendo los papeles con un nuevo color. Partimos con los brillantes y más puros: amarillo, rojo, verde, un cierto tipo de cyan, de magenta, otro verde, otro púrpura. Luego de esa primera capa Álvaro Patiño, el director del taller de serigrafía, con una naturalidad que solo da la experiencia (no la mía, sino la de un trabajador del taller con décadas de oficio), iba fabricando nuevos colores cada vez más oscuros, según la tabla de Pablo y las conversaciones que teníamos, hasta que al final del tercer día terminamos en el color más negro que podíamos obtener de cada color.

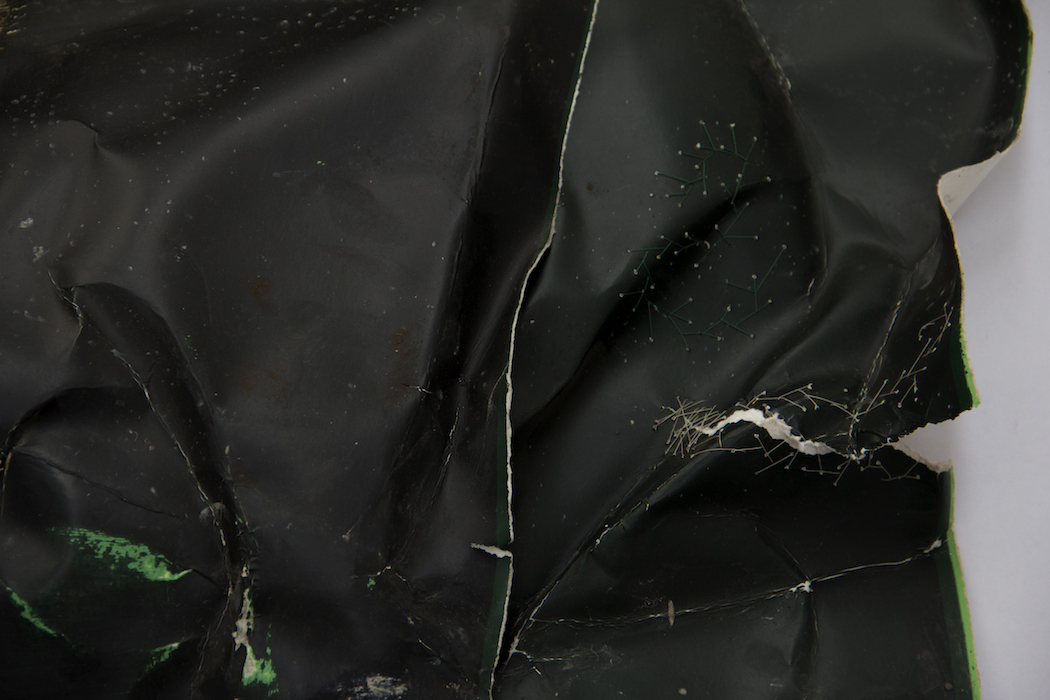

El cuarto día fue para el tejido: debíamos hacer unos bultos, tal como había hecho antes en Galápagos, solo que ahora eran grandes, duros y de muchas capas de papel y pintura. Entre cuatro plegamos cada grupo de pliegos, poniendo un “alma” dentro, y fuimos tejiendo una red con cordeles gruesos que mantuviera la forma de cada bulto. El sonido era genial, el papel travesti ahora parecía cuero y estaba listo para partir de viaje.

El plan original era volver con los bultos a Santa Marta pero por una cuestión de tiempo fue imposible, así que María Eugenia me propuso ir en cambio a Subachoque, a una finca que tienen a una hora de Bogotá.

Al día siguiente partimos las dos con Luis Ángel y Héctor Céspedes que nos fue a ayudar. El lugar resultó ser increíble. Ahí María Eugenia y Luis Ángel han ido atesorando las maquinas más preciosas para realizar todos los tipos imaginables de trabajos gráficos, máquinas que hoy en día están habilitando para servir en talleres especializados para el trabajo de artistas. Al mismo tiempo, ellos están recuperando una laguna y la vegetación original del lugar que está subiendo una pequeña loma por atrás de la casa. Ahí subimos en la tarde a enterrar los bultos, en las excavaciones que estaban haciendo para plantar nuevamente los Tíbar, árboles con que los indios Muiscas hacían sus bastones ceremoniales, y que los españoles habían arrasado para evitar que siguieran haciéndolos.

Todo volvía al rito de “correr la tierra”: la laguna, la devolución de la ofrenda, el árbol. Después de todo, no había hecho falta volver a Santa Marta. Aquí había encontrado lo que pensaba encontrar allá y volvía sin querer a la tierra de los muiscas. Tal vez esto solo resultara evidente para mí, impulsaba por una fuerza proveniente del inconsciente o algo de ese estilo.

Esa noche llovió muchísimo. Al día siguiente subí nuevamente para desenterrar y traer a Santiago mis bultos. Los abrí meses después. Junto al grupo de artistas que trabajan conmigo en el taller, nos dedicamos a bordarlos encima con hilos de colores. Buscaba que hicieran el mismo trabajo que había hecho antes con las tintas: partir de un color claro hasta llegar al negro, todo esto usando un punto que ya habíamos practicado antes, que se llama “reverso” porque sirve para recuperar obras bordando por su cara contraria.

El punto “reverso” lo bauticé el “punto Darwin”, porque se asemeja al dibujo original hecho por Darwin para expresar la lógica de la “teoría de la evolución”. Lo bonito de esta forma de bordar, y lo muy darwiniano que tiene, es que aunque la indicación es simple y la misma para todos, tiene una suerte de voluntad propia dirigida por la mano. Cada uno de los bordados forma una ruta diferente sobre los papeles entintados, enterrados, desenterrados, abiertos y bordados. Esas rutas llegan a formar una constelación única, abstracta, compleja y texturada que es el mapa de la aspiración de cada color.

[1] Los Zenúes fueron los antiguos habitantes de las llanuras del Caribe colombiano. Hace dos mil años crearon un complejo sistema de control del agua para dominar las inundaciones que, producto de las condiciones climáticas de la zona, afectaban sus viviendas y cultivos. Este sistema incluía canales de drenaje, zonas de camellones e islas artificiales donde ubicaron sus casas por encima del agua. Así, lograron sobreponerse a las condiciones climáticas locales a través de soluciones que, más que un enfrentamiento con el medio ambiente, significaron un modo de convivencia y adaptación a este.